Que en medio de la oleada cultural anticristiana que experimentamos en nuestro querido país un productor teatral de la Ciudad de Buenos Aires apueste por una obra que presenta una discusión sobre la Fe entre un ya anciano y enfermo Sigmund Freud y el fabuloso escritor inglés C. S. Lewis, y que además las localidades estén agotadas, es para mí una prueba de que por debajo de la fachada de la posmodernidad corren aún ríos subterráneos de anhelo de Verdad y profundidad.

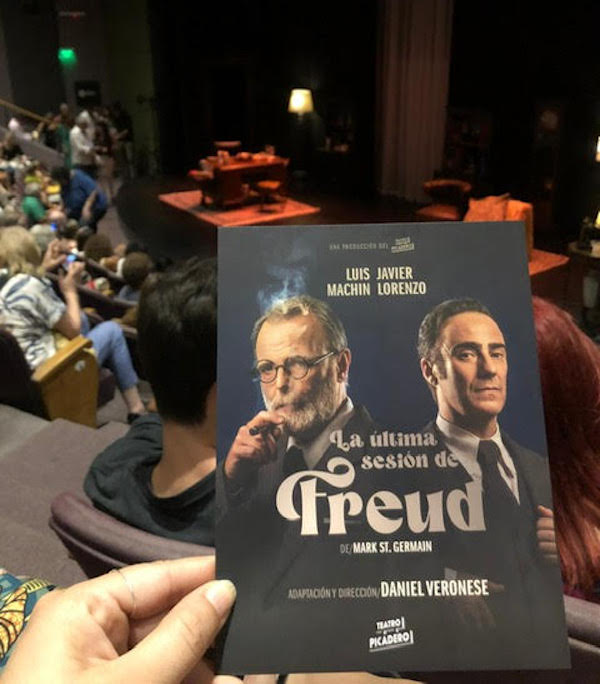

La última sesión de Freud, de Mark St. Germain, se propone mostrarnos el posible diálogo que tuviera lugar en la residencia londinense del fundador del psicoanálisis en los albores de la Segunda Guerra Mundial, cuando éste recibe la visita del ya por entonces encumbrado autor de las Crónicas de Narnia.

Freud, un ateo empedernido, no concibe que una persona en apariencia inteligente y bien formada como Lewis haya sucumbido a la superchería de la fe religiosa, tal como él la interpreta. Lewis, que habiendo sido ateo atravesó un proceso de conversión, argumenta una y otra vez sobre la plausibilidad de la existencia de Dios y sobre su acción en nuestras vidas. Asoma una y otra vez el tema del misterio del mal, así como los clásicos tópicos freudianos de la culpa, la vergüenza y la pulsion sexual.

Estamos frente a líneas de razonamiento que corren en paralelo y ninguno de los dos está dispuesto a conceder algo al otro.

Sin embargo, la escena final de la obra nos muestra a Freud solo y “entregado”, a instancias de Lewis, a la experiencia casi mística de la música, que él siempre había desdeñado por considerarla irracional e incómoda, tal como a la Fe. Esa escena es un guiño a la apertura a lo Sagrado, que quiera Dios Freud se haya permitido al menos en esa fase final de su vida, atravesada por el dolor físico de su enfermedad terminal y también moral, por el avance del Nazismo en Europa y el retorno de la guerra.